8 ans après Heavy Rain, et alors que le jeu vidéo narratif est devenu un genre à part entière, Quantic Dream remet le couvert avec Detroit : Become Human. Alors que les problématiques liées à l’intelligence artificielle ne cessent de s’imposer comme enjeux majeurs de notre futur proche, le jeu semble tomber à point nommé ; qu’en retire-t-on ?

Le poids d’Heavy Rain

Il est difficile d’aborder Detroit : Become Human sans penser à Heavy Rain. Si ce dernier divisait à sa sortie (et divise toujours – il faut dire qu’il a mal vieilli), force est de constater qu’il représentait une approche grand public nouvelle du jeu vidéo, dans le fond, la forme et surtout dans son ambition narrative, tant pas son game design basé sur des choix et des branches que par sa mise en scène et la façon d’aborder le jeu : thème inhabituel et mature, importance donnée à la routine anodine, aspect cinématographique poussé (et pathos, aussi). Malgré des défauts d’écriture flagrants, Heavy Rain a essaimé, et dans son sillage sont apparus des productions comme les Walking Dead de Telltale ou Life is Strange de Dontnod. Si le jeu de Quantic Dream a si mal vieilli, c’est d’ailleurs en grande partie dû à ces challengers, qui ont su proposer des expériences fondées sur une écriture remarquable, sur des mises en scènes admirables, tout en conservant un gameplay basique, entre point’n click simpliste et QTE. Alors, que vient apporter Detroit à cette catégorie qu’est le jeu vidéo narratif, qui doit beaucoup à Heavy Rain mais est d’ores et déjà parvenue à s’en émanciper ?

Et bien la première approche du nouveau jeu de Quantic Dream semble répondre : pas grand-chose. A bien des égards, Detroit donne le sentiment d’un retour 8 ans en arrière, en reprenant presque à l’identique le modèle de son aîné. Le contrôle successif de plusieurs personnages impliqués dans l’histoire, le gameplay sensément organique et naturel (notamment avec les arabesques du stick droit), les arbres de choix et surtout, surtout… cette écriture balourde et caricaturale qui fait un peu tâche en 2018. Pour autant, et si l’on parvient à passer outre ces faiblesses d’écriture, Detroit propose malgré tout quelques idées et un discours pas dénués d’intérêt.

Ces cons d’humains

Rappelons le contexte : Detroit se déroule dans un futur proche qui rappelle grandement la série Real Humans (ou Äkta Människor en VO), dans lequel des androïdes quasi-indiscernables des humains cohabitent avec ces derniers. Ces êtres synthétiques sont perfectionnées, passent le test de Turing sans problème et, naturellement, sont employés pour une foule de travaux, de l’ouvrier à la femme de ménage en passant par l’inspecteur de police. Leur condition de machine entraîne une distance dans la relation qu’ils entretiennent avec les humains, distance rapidement devenue mépris et même haine, en raison notamment du fait que les androïdes s’accaparent le travail des humains, faisant ainsi exploser le taux de chômage.

Voilà ainsi comment Detroit dépeint son univers et ses personnages : des humains agressifs et méprisants envers les androïdes, souvent de façon bêtement caricaturale. On leur crie dessus, on les insulte, on les bouscule au motif qu’ils ne sont que des êtres de plastique et qu’ils volent notre travail. L’idée thématique est concevable, renvoie évidemment aux minorités, aux immigrés, aux tensions sociales, mais se montre maladroite dans sa réalisation, si bien qu’on se prend à souffler régulièrement devant les gros sabots qui martèlent l’écran. C’est bien simple, tous les humains paraissent se conduire comme des abrutis énervés vis-à-vis des androïdes, ne perdant jamais une occasion de lâcher un bon mot à leur égard. Seules exceptions : Alice, une enfant (donc forcément encore innocente), et Carl, un vieillard (donc en âge d’accès à la sagesse). La construction est grossière, et n’est pas vraiment rattrapée par Hank, le policier aigri qui fait équipe avec un androïde et pourrait finir par s’en faire un ami (là encore, construction grossièrement banale).

Un discours étrange et limité

Mais ce portrait des humains dressé par le jeu est justement l’un de ses points d’intérêts. Entendons-nous bien : malgré ses défauts évidents, Detroit se laisse jouer agréablement dès lors qu’on accepte son style caricatural un peu bêta. Il prend même une ampleur insoupçonnée, tandis qu’il s’oriente peu à peu vers une véritable révolution politique, lorsque Markus (l’un des personnages jouables) tente de faire reconnaître les androïdes en tant que peuple auquel des droits sont dus. L’écho à des injustices vécues encore quotidiennement est évident, et le mode de solution apportée, pacifisme ou violence au choix du joueur, questionne pertinemment sur notre rapport à la justice (et d’autant plus à une époque où fleurissent les films de super-héros engrangeant des centaines de millions de dollars de gains). Il y a quelque chose de personnel, pour le joueur lui-même, dans cette quête de reconnaisse d’un peuple si… semblable ?

C’est là que les choses se corsent pour le discours de Detroit. En réalité, le problème est déjà apparent dans le titre : Become Human (« devenir humain »). Quantic Dream nous dépeint une humanité foncièrement indigne, qui a mis au point des robots à son image. Ces robots lui permettent alors d’assouvir sa volonté de puissance, en dominant ces derniers, en les humiliant, en prenant plaisir en s’en rendre maître. Rapporté à l’histoire humaine (coutumière de l’exercice de prise de possession d’autrui), on peut même voir dans ce cycle renouvelé grâce à la technologie (donc via une volonté consciente dirigée vers un but) un aboutissement malsain ultime : la création de domestiques sans âme que l’on peut malmener sans transgression morale. Mais pour pouvoir jouir pleinement de ce bonheur d’être maître, encore faut-il que ces robots aient suffisamment l’air humain ; comme si le pouvoir n’avait meilleure saveur que lorsqu’il s’applique à ses semblables, et donc en l’occurrence aux humains, car ces derniers forment l’espèce supérieure.

Oui mais voilà : les androïdes ne sont pas humains. Et, s’ils ont bel et bien été conçus pour leur être semblable, il est très étrange de constater comment Detroit les représente. Car tout le jeu tourne autour d’androïdes déviants, qui s’arrachent à leur condition de jouet-esclave pour devenir des êtres à part entière (ce qui est symbolisé sans grande subtilité par Markus, ayant gravit une montagne d’androïdes au rebut et s’exprimant à voix haute une fois au faîte : « Je m’appelle Markus »). Pourtant, cette prise de conscience reste limitée, comme la mise en scène de ces êtres nouveaux : malgré elle, il semble que les androïdes ne veulent ni ne peuvent dépasser la condition d’humain. Ces êtres qui les ont créés pour s’en servir, qui représentent une oppression absurde et honteuse, continuent cependant à être des modèles. Voilà qui est étrange. La relation entre Markus et North (une autre androïde) constitue en cela un exemple frappant : une romance est possible entre les deux êtres artificiels (matérialisée par le terme « amoureuse »), romance qui se soldera par un baiser en bonne et due forme. La notion de romance elle-même interroge : qu’est-ce qui peut bien pousser les machines à reproduire ce schéma humain ? Et pire, qu’est-ce qui peut bien les pousser à se faire un bisou ?

C’est qu’en réalité, Detroit met en scène ses androïdes comme il aurait mis en scène des humains ; on ne trouve guère de réflexion sur ce qu’implique réellement le choc technologique à venir, et l’on s’en tient à la parabole sur le peuple semblable opprimé. Cela pourrait témoigner également d’une critique de l’aveuglement humain, incapable de penser plus loin que lui-même. Et c’est par exemple visible dans la façon dont les androïdes sont désignés comme bouc-émissaires dans les problématiques liées au travail et au chômage. Alors que le rapport au travail devrait être modifié par les moyens qui rendent ce dernier de moins en moins nécessaire, alors que les androïdes ne sont jamais que des outils, Detroit met en scène une haine de la machine plutôt qu’une recherche, voire une exigence, d’un nouveau prisme sociétal. Il est donc très étonnant, pour ne pas dire incohérent, de constater que cette humanité limitée et imparfaite constitue néanmoins une référence pour les androïdes. Le « Become Human » interpelle, tant le jeu semble suggérer à chaque instant que cela n’est pas souhaitable. Dommage que Detroit se soit contenté de la parabole du peuple opprimé humain, en laissant de côté l’enjeu de la cohabitation avec un peuple avant tout différent, l’enjeu de la cohabitation avec une technologie qui nous échapperait.

Des idées de design intéressantes

Malgré ces griefs, Detroit se parcours avec un certain plaisir. La relation Connor / Anderson est téléphonée mais efficace, la quête de Markus étonnamment prenante et l’arc de Kara sympathique dans son côté film de genre (on enchaîne les situations rocamblesques, comme cette séquence proche du film d’horreur un peu parodique avec les monstres à la Reanimator). Reste à voir comment se construit la partie jeu elle-même. Tout d’abord, signalons que Detroit utilise plutôt bien l’opportunité que lui confère le fait de faire jouer des androïdes : le récapitulatif d’objectif est ainsi intégré naturellement, comme si le programme de l’androïde affichait les données sur simple commande. De la même façon, les murs invisibles si cher au jeu vidéo (et toujours présents en 2018) sont ici des murs visibles, avec un message indiquant clairement que le chemin est en contradiction avec l’objectif en cours. Voilà un exemple, même simple, de bonne intégration d’une contrainte technique dans l’univers du jeu. Les restrictions apparaissent dès lors non pas comme des défauts de conception du jeu, mais comme des limitations de l’autonomie de l’androïde, ce qui fait sens jusque dans ce qui deviendra une quête pour la liberté de ces derniers. Il est ainsi intéressant de souligner certains éléments pour mettre réellement le joueur dans ces conditions de possibilités restreintes, superposant ainsi les frustrations (bien sûr, le raisonnement trouve tout de même ses limites dans le nombre très réduit des objets avec lesquels il est possible d’interagir).

Dans le même genre d’idée, la première séquence avec Kara (autre personnage jouable) est plutôt bien menée : il s’agit d’effectuer diverses tâches ménagères du quotidien. Cela rappelle un peu les actions anodines de Heavy Rain, ces moments où l’on buvait du jus de fruit sans autre but que de singer un moment de vie normal. Cette fois, la réalisation est d’autant plus pertinente que ces actions (mettre des cartons à la poubelle, faire la vaisselle, ranger des affaires en désordre…) renvoient effectivement à un travail domestique dévolu à l’androïde. Effectuer ces tâches tout en devant supporter les injures et remarques méprisantes de Todd procure de fait un sentiment d’exploitation injuste qui colle à la situation. Il y a une cohérence réelle entre ce que le jeu fait faire et ce qu’il raconte. Evidemment, on touche régulièrement les limites du gameplay : si les QTE ne sont pas un problème en soi, il y a de nombreux moments où le jeu attend du joueur qu’il appuie sur un bouton (correspondant à un geste d’un personnage) pour continuer. Pas de choix, pas d’options : un seul geste possible, qui attend simplement d’être entré. C’est peut-être fait pour mettre l’emphase sur le mouvement en question, ou pour maintenir le sentiment de jeu en impliquant le joueur afin de faire avancer l’histoire, voire simplement pour accentuer l’immersion en confondant l’action du joueur et du personnage, sans laisser ce dernier agir complètement sans la participation de l’humain derrière la manette ; il n’empêche, cela donne parfois le sentiment de devoir appuyer sur Lecture parce que le jeu s’est mis en pause.

Enfin signalons une tentative intéressante de gameplay lié aux capacités de calcul et d’anticipation des androïdes : à plusieurs moments dans le jeu, lors de courses-poursuites notamment, il est possible de figer le temps pour analyser la meilleure façon de procéder. On peut alors prévisualiser ce qui se passera si l’on choisit telle ou telle approche, analyser les risques à prendre ou non pour rattraper un fuyard… Le résultat n’est pas convaincant à 100% (choix trop peu nombreux et aspect stratégique peu évident), mais on sent une volonté de pousser le principe de choix de façon cohérente dans d’autres pans de gameplay que les dialogues ou actions simples, de l’intégrer à des phases plus dynamiques. Il y a sans doute là quelque chose à creuser.

Du meta-jeu

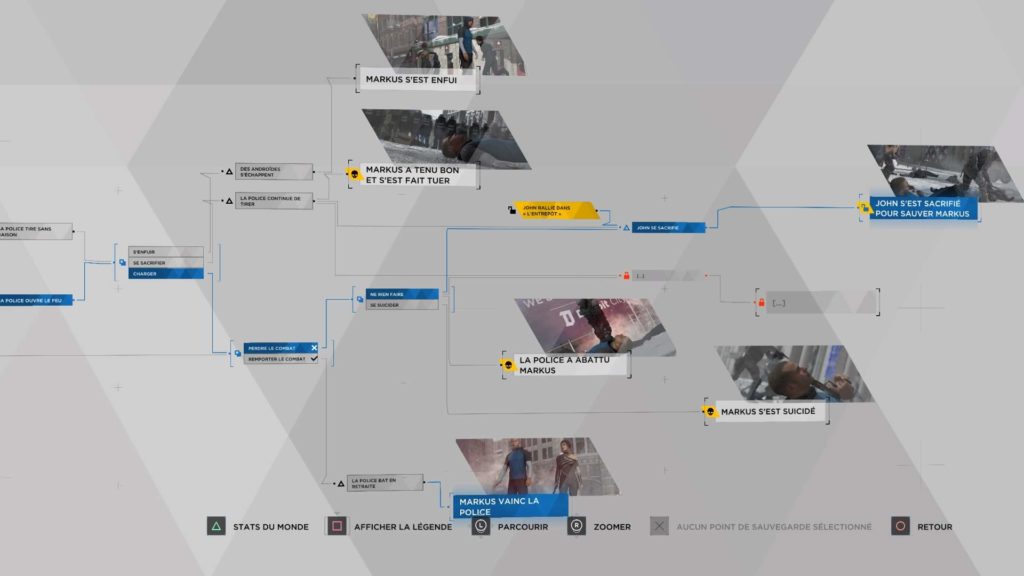

Si l’on a parlé régulièrement de Heavy Rain au cours de cet article, on ne peut échapper également à une comparaison avec les productions Telltale (The Walking Dead, Tales from the Borderlands, etc.). Ces dernières se bâtissent également sur des choix narratifs, mais prennent souvent la forme d’illusions : les « Machin se souviendra de ça » n’ont pas toujours d’effet concret (« Machin » meurt parfois dans la séquence suivante !), mais sont essentiellement destinés à donner au joueur le sentiment qu’il vient d’avoir un impact sur le jeu. Et après tout, tant que le sentiment est là, l’expérience narrative est optimale. Detroit, pour sa part, opte pour une approche différente, tout en transparence : à la fin de chaque séquence, le jeu affiche l’arbre des choix complet de ladite séquence. Bien entendu, les boîtes de l’arbre sont masquées si le choix correspondant n’a pas été fait, mais il est donc aisé de voir où se situent les décisions permettant de passer d’une branche à une autre, et combien d’issues sont possibles pour chaque chapitre (leur nombre est d’ailleurs plutôt élevé). Ce système met évidemment en avant les différences possibles dans la narration, en les exposant clairement du point de vue quantitatif. De ce fait, il donne au jeu un aspect exploratoire, engageant le joueur à faire de nouveaux essais (il est toujours possible de repartir d’un point de sauvegarde dans un chapitre précédent pour tester une nouvelle approche), là où les jeux Telltale se focalisent avant tout sur l’expérience du run présent. Difficile de dire si c’est un bon ou un mauvais point : la mécanique est éminemment pratique pour explorer toutes les possibilités du jeu, mais on perd alors un peu en immersion et en sentiment d’aventure vivante et unique, puisqu’on sera facilement amené à la diluer dans de nouveaux runs.

Finissons par ce qui constitue sans doute, finalement, la partie la mieux réussie du jeu et qui se déroule paradoxalement… en quelques sorte en dehors de ce-dernier. Cela se passe en fait dans le menu principal. Un menu somme toute classique, si ce n’est qu’il est présenté par Chloé, une androïde. Rien d’incroyable apparemment, sauf qu’à travers elle Quantic Dream parvient à amener Detroit sur un plan méta diablement intéressant. Ainsi, Chloé s’invite en quelque sorte dans la sphère privée du joueur, l’informant au lancement du jeu de la date du jour et lui donnant même quelques informations supplémentaires à l’occasion (ayant joué à Detroit le 7 juin, Chloé m’a fait remarquer qu’il s’agissait de l’anniversaire de la mort d’Alan Turing). Mieux, elle l’interpelle par moment directement, lui disant qu’il « a les traits tirés », ou qu’elle apprécie la décoration de son appartement. Un coup d’œil à la Playstation caméra, une pensée pour les assistants IA qui fleurissent un peu partout… ça fonctionne et produit son effet. Chloé propose également parfois des formulaires au joueur, lui demandant s’il envisagerait une relation avec un androïde, par exemple. Quantic Dream réussit ainsi à prolonger les problématique de son jeu jusqu’à sa périphérie, permettant ainsi de les mettre en perspective dans un contexte moins focalisé sur le jeu lui-même et plus propice à la réflexion. Ce recul pris sur le jeu et pourtant accompagné par lui s’achève d’ailleurs par une décision du joueur, bouclant le jeu et le méta-jeu dans ce qui constitue certainement le point d’orgue de Detroit : Become Human.

Detroit : Become Human fait un peu partie de ces jeux dont on a envie de dire « c’est naze mais c’est bien » (ou l’inverse). Caricatural et pas complètement pertinent dans son discours, le jeu se montre tout de même efficace et propose un univers travaillé et agréable à parcourir. On sent les efforts effectués pour se démarquer, pour proposer des idées intéressantes et cohérentes même lorsqu’elles ne convainquent pas tout à fait, alors même que les bases posées par Heavy Rain n’ont guère été bousculées.